「車売却ってそもそもどんな流れなのか」「車の相続について相談したい」など車売却をご検討の際に出てくる悩みに無料でお答えいたします!

【相談例】

● 車売却のそもそもの流れが分からない

● どういった売り方が最適か相談したい

● 相続で車を売りたいけど売り方が分からない

● 二重査定や減額について知りたい

など

旧車の魅力と知識

令和にこそ乗りたいバカっ速スポーツセダン!ホンダ アコードユーロR

欧州プレミアムセダンを思わせる高級感あふれた内外装に加え、上質な走りと高い走行性能を実現したホンダ アコードユーロR。わずか2代しか製造されなかったにもかかわらず、今なお高い人気を誇るスポーツセダンです。「タイプR」ではなく「ユーロR」とした真意と、「R」の称号へのこだわりに迫ります。 初代アコードユーロR(CL1)の概要 初代アコードユーロRの登場は2000年。6代目アコードの最上位モデルとして投入されます。アコードのスポーツグレードはMT専用として「SiR-T」が設定されていましたが、ユーロRへの変更によって、より上質でスポーティな走りを実現しました。 あえてタイプRとしなかった ホンダの最上位スポーツグレードといえば「タイプR」です。しかし、アコードユーロRは単純な速さの追求ではなく、「セダンとしての扱いやすさとスポーツ性の両立」をコンセプトに開発。そのため、タイプRとの差別化を図るべく、「ユーロR」という新たなネーミングが与えられることになります。 大人4人が余裕で乗れる広い車内空間や遮音性、マイルドな走行フィーリングといった高級セダンとしての性格をしっかりと残しつつ、スポーティさを追求した意欲的なモデルです。 エンジンはタイプR以上 乗り味こそセダン向けにマイルドな調整をされていますが、「R」の称号にふさわしく、スポーツカーさながらの装備となっています。 とくに搭載されたH22A型VTEC 2.2Lエンジンは、最高出力220psを発生。アコードの欧州仕様で設定されていたタイプRをも凌ぐ高出力エンジンに専用チューニングされています。また、エンジン以外の仕様も大幅に見直されました。足回りは専用設計のサスペンションを採用し、15mmのローダウン化を実現。軽量16インチホイールを装着することで、さらに走行性能を高めています。 内外装もほかのグレードと一線を画し、レカロ社製バケットシートやモモ社製ステアリングホイール、アルミシフトノブを採用するなど、いずれも専用設計されたこだわりの内装。さらに、外装面では専用のエアロパーツが装着され、タイプRに引けを取らないスポーティな仕様となっていました。 2代目アコードユーロR(CL7)の概要 2代目アコードユーロRの登場は2002年。初代アコードユーロRの成功を受けて、7代目へモデルチェンジするタイミングで同時に投入されました。初代同様、高級セダンとしての上質さを実現しつつより走行性能を高めたことで、欧州プレミアムセダンにも引けをとらないモデルに仕上がっています。 初代を正統進化させた2代目アコードユーロR 先代が評価されたポイントをそのまま受け継ぎ、正統に進化させた2代目アコードユーロR。専用のサスペンションはスプリングやスタビライザー、ブッシュ類と細部に渡って強化され、17インチにインチアップされたホイールを履きこなします。 また、もともと強化されていたボディ剛性は、ストラットタワーバーの追加をはじめ、さらなる見直しが図られました。しかも、当時のセダンとしてトップレベルとなるCD値0.26を達成したボディも含め、操縦安定性や快適性が一段と向上しています。 エンジンはインテグラタイプRと同じ 2代目アコードユーロRは、インテグラタイプR(DC5型)と同型のK20A型i-VTECエンジンを搭載し、排気量を2.0Lに小型化しつつ最高出力は220psを維持。初代同様「R」の称号にふさわしい仕様となっています。 また、タイプRではなく、あくまでも高級セダンであるユーロRにふさわしい専用のチューニングも施されました。モリブデンコーティングスカートの非対称高強度ピストンと、DC5型のK20Aにはない2次バランサーによって確かな質感と振動の抑制を実現しています。 アフターパーツ市場も盛況 モデル当初から投入された2代目アコードユーロRは、販売年数の少なかった初代に比べてアフターパーツも豊富に販売されています。エアロパーツはもちろん、足回りなど好みの仕様に仕上げることが可能です。 また、K20A型エンジンはインテグラタイプRと同型のため、吸排気はもちろんコンピューターまでパーツを揃えることができ、タイプRに負けない爆速セダンを作ることも不可能ではありません。 アコードユーロR はNA VTECエンジン搭載モデルとして狙い目! アコードユーロRの中古車価格は、比較的落ち着いた価格で推移。大手中古車サイトで検索すると、2代目アコードユーロRで107万円という販売価格のものもあります。 一方で、同型のエンジンを搭載するDC5型インテグラタイプRは、200万円前後と高値で推移しており、今後さらなる高騰も予測されます。また、B16系エンジンを搭載するシビックにいたっては、300万円前後が中心の価格帯です。 高級セダンとしての上質さを持ちつつ、タイプR同等の走りを実現するホンダ アコードユーロR。セダンという特性上、過剰な価格上昇はしていないため、VTECファンのみならず、スポーツNAエンジンを求めるかたにとって狙い目の車種であることは間違いありません。 ※価格は2022年7月現在

昭和の名車とは?名車の条件や代表的なモデルについても解説

昭和の名車は、非常に高額で取引されています。旧車ブームもあり、特に1970~1980年代に発売された国産車が人気です。当時は高度経済成長やバブル景気の真っ盛りで、各自動車メーカーが大きな資力を投入して挑戦的な新コンセプトの開発に躍起になっていました。国内外問わずライバル会社に勝つためのブランド戦略や斬新なアイデアで数多くの名車が生み出されたといえるでしょう。 今回は、そんな時代に生まれた昭和の名車について解説していきます。昭和の名車の購入や売却を検討中の方は参考にしてください。 昭和の名車の条件 昭和生まれの国産車は、国内外を問わず人気の高い名車が揃っています。一口に名車といっても様々なジャンルに分かれており、一時代(ブーム)を築いたハイソカーや、高い技術で生み出された独自のスタイル、モータースポーツで世界の車を席巻したスポーツカーなどがあります。 ロータリーエンジンやMR車は世界的に見ても希少な存在です。また、安全基準の改定で採用されなくなったリトラクタブルヘッドライト仕様車などは、今だからこそ斬新で魅力の溢れるスタイリングの車といえるでしょう。今後世に出ることのないコンセプトで開発され、車好きの記憶に残る車こそ名車の条件といえます。 昭和の名車9選 昭和の名車とは、どういった車を指すのでしょうか。代表的な名車を解説します。旧車の購入を検討中の方は参考にしてください。 マツダ サバンナRX-7 FC3S(1985~1992年) マツダ サバンナRX-7 FC3Sは、1985年に2代目RX-7として発売されました。ロータリーエンジン搭載による重心の低さと前後重量バランスがほぼ均一な車体設計で、シャープなハンドリングが特徴のピュアスポーツカーです。仮想ライバルは当時FR車世界最高峰のポルシェ944で、パフォーマンス面では凌駕していました。 マツダ サバンナRX-7 SA22C型 マツダ サバンナRX-7 SA22C型は、1978年に発売され安価で手に入る本格スポーツカーとして47万台以上が生産されました。ロータリーエンジンを搭載した軽快な走りが魅力で、外観デザインと合わせてアメリカでも「プアマンズポルシェ」と呼ばれ大ヒットしています。 トヨタ セリカ GT-FOUR ST165型 トヨタ セリカ GT-FOUR ST165型は、1986年に4代目セリカの4WDモデルとして発売されました。インタークーラーターボ装着の3ST-GTE型エンジンは当時の国産4気筒最強の最高出力を誇り、打倒ランチアとして投入されたWRCでは1990年シリーズで4度の優勝に輝いています。 日産 フェアレディ HGS130型 日産 フェアレディ HGS130型は、1978年に2代目フェアレディの最高級モデル「280Z」として誕生しました。空力特性に優れたスタイリングとハイウェイクルーズに配慮された安価なスポーツカーとして国内よりもアメリカで大ヒットし、1979年にはインポートカーオブサイヤーを受賞しています。西部警察のガルウィングドア仕様「スーパーZ」としても有名です。 日産 スカイライン2000ターボGT-E SHGC211型 日産 スカイライン2000ターボGT-E SHGC211型は、5代目スカイラインのGTモデルです。ターボが装着されたGT-Eは1980年に登場し、GT-Rの名を冠するモデルが不在の中で画期的なハイパワーモデルとして多くのスカイラインファンを魅了しました。 日産 ブルーバード SSSターボ P910型 日産 ブルーバード SSSターボ P910型は、1980年に発売された6代目ブルーバードのターボモデルです。コーナリングでのロールが少なく、後部席の居住性を犠牲にしないファミリーカーとスポーツカーの両面の特徴を備えていました。モータースポーツでも長年に渡って活躍し、1983年の富士スーパーシルエットチャンピオンシリーズではチャンピオンに輝いています。 トヨタ ソアラ2800GT Z10型 トヨタ ソアラ2800GT Z10型は、1981年に発売された初代ソアラのGTモデルです。国内で初めて大排気量のDOHCエンジンを搭載したことで脚光を浴びました。当時では最新鋭のデジタルメーターを採用し、ドライブコンピューターなど未来の車を彷彿させる斬新な装備を搭載。世の中に大きな衝撃を与え「元祖ハイソカー」として今も熱烈なファンの多い車です。 トヨタ MR2 AW10/AW11型 トヨタ MR2 AW10/AW11型は、1984年に発売された国産初のMR車です。AW10は1.5ℓシングルカムキャブ仕様の3A-LU型エンジン、AW11は1.6ℓの4A-GELU型(後期型からスーパーチャージャー装着の4A-GZE型を追加)エンジンを搭載しています。ボディサイズが小さく中央にエンジンが設置されたリア駆動のモデルは世界的にも珍しく、ひときわ異彩を放ったモデルです。 トヨタ スープラ A70型 トヨタ スープラ A70型は、1986年に発売された国内では初代のスープラです。「TOYOTA 3000GT」のキャッチコピーで開発されたA70型は当時の最新鋭技術が結集され、セリカXXの後継車として世に出ます。かつての名車トヨタ 2000GTを凌ぐ車の開発を目指し、すべてにおいて高いスペックを与えられました。モータースポーツでは1987年のJTCや1991年のバサースト12時間耐久レースで優勝に輝いています。 昭和の名車を売却するときのポイント 昭和の名車は、少なくとも35年以上を経過したモデルが中心となります。売却するときのポイントは、通常の中古車以上に査定を依頼する業者を選ばなければならないという点です。一般的な買取店でも査定や買取は可能でしょう。しかし、専門の知識や経験を持っていない業者に依頼すると、車の希少価値に気づけずに適正な買取価格を提示することは難しいといえます。 昭和の名車を売却するときは「旧車の買取実績が豊富な業者」「二重査定をしない買取業者」に査定を依頼しましょう。また、経年劣化による消耗品の交換や定期的なメンテナンスを日常的に行うことで車のコンディションを維持することも重要です。

デビューから20年、仏語で「うさぎ」を意味するスズキ・アルトラパン

■デザインと質感で提唱されたコンパクトカーの価値観 バブルの頃、優れた商品企画力の下、日産からBe-1やフィガロ、PAOやエスカルゴといった俗に「パイクカー」と呼ばれるクルマたちが発売された。 製品自体がメディアであった時代を象徴するかのように、30年以上経過した今でもその存在は響き続けている。 車両自体は同社のベーシックモデルであったマーチを基本としており、内外装のデザインや質感に大きく手を加えることによって商品価値の高いモデルへと昇華されていった好例といえよう。 その後、90年代中盤になると基本になるモデルに対し、クラシックカー風の仕立てが施された車両が各メーカーのレギュラーラインナップに増えた。 フロント部の造形を大きく変えたサンバー・ディアスクラシックや、マーチ・ルンバなど三岡自動車に負けず劣らずのレトロ調モデル。 ボディカラーと一部加飾でちょっと贅沢でクラシカルな雰囲気を纏ったミラージュ・モダークやスターレット・カラットなど、ベース車へ変化球を与えたモデルで商品力の訴求を図った。 それらの車種も、令和の今となっては“クラシックな仕立てが施された本当に古い車”となったが、時代が移り変わってもクラシック・モダンな可愛さや、カッコよさに対する尺度は形を変えて存在し続けているように思える。 それを裏付けるように、ムーヴ・キャンバスやワゴンRスマイルなどのモデルは今でも車体のいたるところにメッキの加飾を施し、カジュアルさだけではない佇まいの良さが魅力を放っている。 2022年の6月には3代目となるスズキ・アルトラパンがマイナーチェンジを行い、派生モデルとして追加された「アルトラパンLC」は、フロントバンパー部を同社の2代目フロンテを彷彿とさせる意匠となった。 これは2005年の東京モーターショーに参考出品されたスズキ LCコンセプトを思い返させるものでもあり、スズキデザインとして歴史的な財産を巧みに落とし込んでいるといえるだろう。 ■デビューから20年、飽きの来ないデザイン そんなラパンの初代モデルも“ちょっと贅沢な”スモールカーとして人気を博した。 レトロやクラシックといった符号だけではなく、モノとしての良さをカタチや質感で表現しているといえよう。 ベースとなったのは名前が表す通りスズキの「アルト」だ。 開発時はベーシックカーだったアルトよりも、ラパンに対して女性的な感覚を取り込んで開発が行われたという。 初代型の佇まいを現代の視点で眺めると、そのデザインは男女問わず親しみやすい印象を受ける。 ルノー・キャトルやモーリス・1100のようなちょっと洒落た国民車のようにすら感じると評したら言い過ぎだろうか。 車名のラパンはフランス語で“うさぎ”の意味で、フロントグリルに配されるスズキマークにもラパンのシンボルマークが与えられる。 搭載されるエンジンはK6Aで54馬力。 780kgの車両重量の恩恵か、踏み込めば意外や活発な印象で、街中を跳ねるうさぎを想像するとなんだか愛着が湧いてくる。 搭載されるコラムシフトの4段ATは同時期のCVT搭載車と比べて“走らせている!”という感覚があり、終始小気味いい雰囲気だ。 ■長く愛せるシンプルなカタチは“弁当箱”がモチーフ タイヤは155/65R13。取材車はベースグレードのGでスチールホイールにLapinのロゴが入るホイールキャップが装着される。 弁当箱をモチーフにした箱型のボディは、フロントフェンダーからリアエンドまで伸びやかなショルダーラインは安定感を感じさせてくれる。 そのシンプルさゆえに登場から20年経過した現代の目で見ても、意匠に古臭さをさほど感じさせない。 流行り廃りとは異なる尺度で捉える、柔らかく甘すぎないデザインは、無印良品のような洗練されたイメージすら与えてくれる。 アイポイントは同世代に開発された軽と比べても(コペンやエッセを除けば)それなりに低い方だ。 田舎道をゆったりと流していくと、どことなく小さなセダンに乗っているような感覚になるのは、視界に入るインテリアのリッチさと、触り心地の良いシートの居心地から来るものだろうか。 車窓の外に流れる田んぼや、風に揺れる草花の様子が身近に感じられるのも、角度が立ったフロントウインドウと低めの着座位置の恩恵といえるだろう。 ▲横基調の白いパネルが一番に目に飛び込んでくるインパネ。車内は近年の軽自動車に比べれば小ぶりだが、コラムシフトのおかげで足元は広々感がありさほど窮屈さを感じさせない インパネは水平基調で左右はシンメトリーぎみにできている。 軽自動車はサイズの規制上、ステアリングがある運転席側を優先して設計されるため助手席側が狭く見える車種もあるが、ラパンは各種計器類やオーディオが絶妙に配置され窮屈さをさほど感じない。 遊び心を感じさせるのは助手席前に配置された引き出しだ。 車検証などはグローブボックスにしまうとして、この引き出しにはどんなものをしまおうかワクワクしてしまう。 楽しい使い勝手を予感させるデザインは目にも嬉しいものだ。 ▲シンプルながらも必要十分な計器類だが、フォント類にもこだわりを感じさせる。面発光するメーターパネルは夜間も暖かさがありほっとするものだ 一眼式のスピードメーターは最近では少なくなったパネル裏面から照明を照らす方式。 自発光タイプも美しくて好きだが、均一に発光するこの方式も夜間目に優しいと感じる。 シートは起毛タイプで外装のブルーと相まって非常にモダンだ。 フロント席のヘッドレストを外して寝かせると、自宅リビングのソファより足を伸ばせる空間ができ上がる。 週末はラパンを郊外へと走らせてお気に入りの場所を見つける。 そこで読書や昼寝をするのもいいだろう。 ▲グレードによって異なるシート素材とカラーコーディネート。中古車サイトを覗くとこんな組み合わせもあるのか!と驚く。まだ中古車市場にあるうちにお気に入りをチョイスしておきたい リア席を倒せば、スーパーマーケットのお買い物ならば相当買い込めるくらいのスペースが生まれる。 2人分のキャンプ道具なら積めてしまうかもしれない。燃費も良いラパンだから、冒険気分でちょっとした遠出も悪くないだろう。 オーディオのヘッドユニットはカロッツェリアのCD/MDデッキである「FH-P510MD」が装備されている。 こちらは時代を感じさせるデザインだが、音場を変更できるDSPイコライザーを装備。 実はこういったアイテムも昨今じわじわとネオクラシックな車両の愛好家の中で気になりはじめている装備の一つだったりもする。 ■今だからこそ見えてきた、初代型の良さとは? 一見すれば古い軽自動車なのだが、そのコンセプトや佇まいを見直して捉えると、クルマ本来のこだわりを感じられるものだ。 使い捨てになりがちなプロダクトでありながらも、長く時が経てば、その時代を象徴する価値を帯び始めるかもしれない。 まだ旧車とは胸を張っていえないかもしれないが、現代のクルマとはすっかり異なる”未来の旧車”。 まださまざまな仕様、装備が中古車で安く狙える今だからこそ、味わえる面白さがあるはずだ。 古い自動車を買うというハードルは流石に高くても、筆者が今回行ったようにレンタカーを探してまず乗ってみるというのも楽しい経験になるだろう。 以前書いたトヨタ・ポルテの記事と同じように、ラパンはニコニコレンタカーでレンタルしたものだ。 近年では特に新しいクルマに力を入れている同サービスだが、店舗によってさまざまな車種が選べるのも魅力の一つだ。 気になったらまずはチェックしてみるのも良いかもしれない。 [ライター・撮影/TUNA]

性能よりカッコ優先?昭和のクルマいじりにまつわる5つのエピソード

アラカン筆者がまだ若葉マークだった頃の思い出話など 令和の今ではまったく想像できないような世界があった。 当時の道路交通法に抵触する部分もあるが、そこはもう時効ということでお許しいただきたい。 若くて、免許取り立てで、特に裕福でもない場合、昭和末期の若者は知り合いから譲ってもらったりしてクルマを入手していた。 当然、親に新車を買ってもらえる人もいたかもしれないが、少なくとも筆者の周囲には皆無だった。 友人のお父さんが買い替えるということで放出されたクルマを、縁あって破格(ヒトケタ万円とか)で譲ってもらったりしていた。 トヨタでいえばマークIIやクレスタ、日産でいえばグロリアやブルーバードあたりが定番だったように思う。 そういった安く手に入れたクルマを思い思いにいじっていた。 とはいえ、ほとんどのことは性能向上には貢献せず、カッコに関することばかりだった。 今回、その当時、カッコ優先でいじっていた5つのエピソードを振り返ってみたい。 ■1.鉄チンからアルミへ!インチアップも! 当時もアルミホイールは存在していたものの、多くの激安車はスチールホイールだった。 ホイールカバーがついていればまだマシな方で、実際には「ない」方が多かった。 そのため「鉄チン」と呼んでいた。 それにしても、なんで「チン」なんだろう?(笑)。 鉄チンじゃカッコ悪いので(当時ね)、まずは足元から引き締めて、ということでアルミホイールへの交換にチャレンジすることが多かった。 今のようにドライバーズスタンドがたくさんあったり、専門の店が多いわけでもなかった。 そして、新品を買うというアイディアはなかったようにも思う。 そこで街の解体屋さんや部品屋さんへ行って、サイズの合う、タイヤ付きのホイールを探した。 運が良ければ掘り出し物があって、インチアップもできた。 「インチアップ」とは、タイヤの外周のサイズは同じだが、ホイールの直径を大きなものに交換するということだ。 ホイールが大きいと何がいいのか? まず、何がいいってカッコがいい(笑)。 カッコ以外にもメリットはあって、重たいゴム(タイヤ)の量が減り、ホイール自身も軽くなる。 さらに足下のバネ下重量が軽減されるため、バタつき感がなくなり乗り心地が良くなる。 また、タイヤの左右のたわみも減るので、カチっとしたコーナーリングが可能になる。 カッコばかりでなく性能の向上にも貢献するのだ。 ■2.車高を調整する カッコいいアルミホイールに交換したら、次にタイヤとフェンダーの隙間が気になりだすのは当然の流れだと思う。 げんこつが入るほど隙間が開いていたら、ちょっと悲しい気持ちになってしまう。 かといって、スポーツショックや、ショートスプリングを買うお金もないが、スプリングコンプレッサーを買うくらいのお金だけはなぜか持っていたりした。 というわけで、若者はバネを切って車高を調整することになる。 その状態で車検を通るかどうか微妙なことになるし、乗り心地も悪くなる。 段差や障害物でサスペンションが深く沈んだあとの反発で伸びるときに、スプリングが外れるなんてリスクもあるし、アライメントもずれるので、再調整も必要になる。 いいことなんてないことはわかっているが、唯一いいのは「カッコいい」ことだけだ。 車種によっては、ジャッキで持ち上げてタイヤをはずし、スプリングコンプレッサーをかませておけば、グラインダーでバネを切ることができてしまうものもあった。 いま思えばありがたい時代だった。 少しでも臆病な若者は半巻または一巻きカットしたところで一度ジャッキから下ろし、調整の具合を確認するが、気の短い若者はいきなり二巻カットしたりする。 バネを切って、タイヤを着け、ジャッキを抜こうとするが、ジャッキをかける部分が下がり過ぎて、ジャッキが抜けなくなることがあった。 もう大バカものである。 しかし、当時の若者は「ジャッキが抜けなくなるほどバネを切った」ことが自慢話にもなった。 そんなバカなところも含めて昭和のカッコよさはちょっとおかしかった・・・のかもしれない。 ■3.カーフィルム(プライバシー保護は重要) 当時のクルマは今のクルマに比べて、ガラスの面積が広く、車外から車内の様子が比較的よく見えた。 エアバッグが入ったり、構造が強化されて太くなってしまったピラーがまだ細かったこともあるのかもしれない。 プライバシー保護のため、若者はガラスへカーフィルムを貼ることになる。 これはもう、必然なのだ。 夏の日差し対策でもあるが、車外から車内が見えない方が都合がいいことが多かったのだ。 ほら、シートを倒して助手席のカノジョ・・・まぁ、詳細は割愛することとしよう(笑)。 サイドガラスはたいていのクルマの場合、ほぼ平面だったが、リアガラスはクルマごとに差はあるものの、複雑な曲面になっている。 おかげでフィルムを貼る際に苦労したものだ。 失敗するとフィルムがシワシワになって縞状の模様になってしまい、これは一番ダサいとされたものだった。 何度かこのリアガラスの局面にフィルムを貼ってコツを掴んでくると、友人のクルマのフィルム貼りに駆り出されてさらに経験値があがって、回数を重ねるごとにみるみる上手になっていく「フィルム職人」が友だちにひとりくらいはいたものだ。 そして、透過度(フォルムの黒さ)は濃ければ濃いほどカッコいいとされていたようだ。 前列のサイドガラスには、透過度の低いフィルムを貼るのは違反ではあったが、おかまいなしの無法者も少なくなかったように記憶している(時効ね)。 ちなみにこのカーフィルム、通常は車内側から貼るものだが、併せて外側からも貼ると、もう、本当に真っ黒になる。 いわゆる「2重貼り」だ。 特に気合の入った一部の人は採用していたようだ。 良い子はもちろん、そうでない子も決して真似をしないように。 夜、何も見えなくなります。 ■4.チカチカハイフラ! ウインカーの点滅のタイミングは道路交通法に定められているが、点滅間隔をそれよりも短くして速い周期で点滅させる改造部品が存在していた。 当時の配線はアナログで単純な構造だったので、通常のリレーと入れ替えるだけで取り付けられ、運転席に点滅の速さ調整をするつまみをつけられるものもあった。 いざというとき、普通の間隔に戻せるように、だ。 これはあんまりカッコいいとは思えなかったので、筆者はチャレンジしなかったが、街中で見たことはあった。 そんな世代の筆者が最近驚いたのは、スローウインカーの存在だ。 ものすごくゆっくり点滅するので、これは危険なことこの上ない。 ウインカーもつけずに車線変更する大型車がいるなーと思ってみてたら、そのトラックは超スロー点滅のウインカーだったりすることがある。 これは危険だし、まずカッコ悪いと思う。 今すぐに止めていただきたい。 ■5.ハイマウントストップランプを後付け 今となっては、製造時から標準で装備されているハイマウントストップランプ。 昭和末期のそこそこ年式のいってしまった中古車には装着されていないものの方がまだ多かった。 新車についているハイマウントストップランプを旧型の自車にもつけようと思うのは、まあ、理解はしやすい。 リアガラスの内側に貼り付けるもの、トランクにくっつけるもの、屋根にくっつけるものなど、いろいろなタイプがあった。 確か、カーステレオの据え置き型スピーカーにストップランプが内蔵されているものまであったように記憶している、 ただ、このブレーキランプの増設のためには、ブレーキランプまわりの配線をいじる必要があった。 これは安全面で重要な制動灯の配線に関わるモノという観点で、無資格者の取り付けは禁止されていたはずだ。 なんてことおかまいなしに取り付けていたのは・・・、いま思えば昭和末期だからこそ許されそうな雰囲気と誤解していたからなのかもしれない。 ■まとめ:自ら手を動かし、汚すことで見える世界がある(はず) いろいろな改造をするのは、自分のクルマのことをよく知るには一番の近道だ。 足回りの構造、ダッシュボードの配線、ドアの構造を知り、内装をはがしたりと、一向に性能の向上には貢献しないにも関わらず汗だくで作業をしていたことを思い出す。 自分ではもう何もいじれなくなってしまった最近のクルマに魅力を感じなくなってしまったのは、そういうこともあるのではないか、と思う。 これから「アガリのクルマ」選びをする予定のアラカン筆者としては、どうしても若いころのこんな改造を思い出してしまう。 あの頃のクルマもいいなあ、と考えたりしてしまうが、今度選ぶクルマはせめてエアコンが装着されたクルマにしよう、とは思っている。 [画像/Adobe Stock ライター/ryoshr]

絶対楽しい旧車ライフ超入門‼︎ まずは勇気を出してオーナーに

最近「旧車」という言葉をよく耳にするが、そもそも旧車って、どういうクルマなのだろうか? 字面をそのまま解釈するなら「旧車=旧いクルマ」だから、モデルチェンジされれば、それまでのモデルは旧型となって、旧車の仲間入りと考えることもできる。 でも、イメージとして感じるのは、ある年代以前に生産されたクルマ。 またイギリスのミニのように、1959年の誕生から2000年に生産完了するまで、基本的なデザインを変更することなく生産されていた特例もあった。 90年代末期には、ミニは新車で買えるクラシックカーだと表現する人もいた。 ▲1998年発売の限定モデル、スポーツパックリミテッド。ボディカラーは塗り替えられている では、ある年代とはいつなのか? これは線引きが困難なテーマだ。 例えばR32型スカイライン。 ボクの感覚だと新世代モデルの部類であるが、デビューは89年だから旧車といってもおかしくないのかもしれない。 そこで考えたのが下記に示す旧車の世代分類だ。 分類することで旧車の話をする上で的が絞りやすくなるし、これから旧車道(?)に足を踏み入れようとする人にもイメージしやすいと思うからだ。 ■旧車第一世代:公害対策以前のクルマ 基本的に1973年までに生産されたモデルを示す。 ▲1969年型の対米輸出モデルで、国内ではフェアレディ2000、現地ではDATSUN 2000と呼ばれていた。我々愛好家は、型式であるSR311またはSRL311(輸出仕様)と呼ぶことが多い 日本の自動車産業が、自動車先進国である欧米に追いつき追い越そうと躍起になっていた時代だ。 1964年の東京オリンピック開催を目指し、道路をはじめとするインフラが急速に充実。 1963年には鈴鹿サーキットで第一回日本グランプリが開催されたことにも刺激を受け、国産自動車の高性能化に拍車がかかった。 各社の開発競争も激化し、その結果、今でも魅力に溢れる多くの名車が誕生している。 トヨタ2000GT、1600GT、S800、スカイライン2000GTR、S54型スカイライン2000GTA&B、510型ブルーバード、初代シルビア、フェアレディ1600&2000、ホンダS600&800、コスモスポーツ、ベレットGT&GTR、117クーペ、そして初代のサニー&カローラなど、時代を超えて輝く魅力的なモデルの宝庫だ。 ■旧車第二世代:公害対策初期から、パワー復活のきざしが感じられるようになった時代までのクルマ 概ね、1973年〜80年代初期頃までのモデルだ。 ▲は80年型サニークーペGX。旧車といってもかなり新しく感じる後期型の310サニーである。パワーステアリングやパワーウインドウなどの便利装備はないが、エアコンさえ装着すれば近代的モデルとほぼ同じ感覚で楽しめる 大気汚染防止のために自動車の排出ガス規制が強化されたことから、1973年以降、華やかだった国産スポーツカーは牙を抜かれ、自動車趣味人にとって暗黒の時代に突入する。 点火時期を遅らせたり、酸化触媒コンバーターを装着することで排出ガスを抑えることから始まったのだが、メーカーは年々強化される規制値に対応しなくてはならなかった。 目標としていた規制値を完全に達成できたのは1978年施行の昭和53年規制から。 三元触媒コンバーターの実用化によって達成できたのだ。 規制クリア後は、再び高性能化の流れが戻り、元気で楽しいクルマが復活。 今でも高人気のAE86型レビン&トレノや、KP60系スターレット、「マッチのマーチ」で知られる初代マーチ、直列3気筒エンジンを実用化したシャレードなど走りが楽しいクルマが数多く誕生している。 また、デートカー的イメージが強かったが、当時としては高いボディ剛性とバランスの良い軽量ボディで、FFながらFRに近い挙動を示す軽快な走りが魅力の初代プレリュード誕生もこの時代だ。 ■旧車第三世代:基本的に80年代中期から20世紀末(2000年)までに誕生したモデル 80年代半ばをすぎると、世の中はバブル景気で大賑わい。 ▲走行会仕様にモディファイされたホンダS2000。1999年に発売され2009年をもって絶版となった。イメージとしてはまだ新しいが、後継モデルのない絶版車であり、生産終了が発表された時点で旧車と同等以上に珍重されているモデルだ 旧車第二世代に誕生した初代ソアラが83年のマイナーチェンジ以降販売台数が増え続けていたが、86年に2代目にモデルチェンジするとさらなる大ヒット車となる。 日産の高級セダン「シーマ」と共に、ハイソサエティカーブームを巻き起こした。 スポーツモデルも元気いっぱいで、R32〜R34スカイライン、S13〜S15シルビア、アルテッツァ、SW20型MR2、EF型シビック&CR-X、インプレッサSTi、ランサーエボリューション、そして初代マツダ(ユーノス)ロードスターなど、各社の力作が次々に誕生している。 日産Be-1やパオ、フィガロ、エスカルゴといった限定生産車両や、異業種とのコラボレーションによるトヨタのWILLプロジェクトなど、個性に溢れるクルマが数多く出現したのも旧車第三世代だ。 旧車というより、ネオクラシックな絶版車という感じだけど実用性は高く、気軽に付き合える近代的旧車としての存在感は格別だ。 ■迷ったら「自分が興味を持つクルマの世代を確認」するといいかもしれない 大雑把な分類だし、各世代とも、世代をまたぐ車種もある。 しかし、自分が興味を持つクルマがどの世代付近にあるかを再確認することで、当時のライバル車が見えてくるからワクワク感もヒートアップしてくるのではないだろうか。 「何年式の〇〇が欲しい」とターゲットが決まっているならまっしぐらに進めば良いが、まだターゲットが決まっていないのであれば、世代ごとに魅力を感じるクルマをピックアップするといいかもしれない。 さらに予算を加味しながら少しずつ絞り込んでいくと良いだろう。 実際、ボクの初マイカーもこの方式で選択した。 もっともその当時はまだ旧車という概念がなく、モデルチェンジによって人気が出た旧型モデルや、公害対策等の理由で消滅した絶版車が注目されはじめた頃。 ネットなんてない時代だったから雑誌広告が大きな情報源で、興味あるクルマを見つけるとショップの住所&電話番号をメモし、並べ替えて効率良い訪問方法を考えて見に行ったことが懐かしい。 ■ピンポイントで狙うなら、辛抱強く、ジックリ構えることが大切 具体的な車種が決まったら、いよいよクルマ探しだ。 ターゲットとなるクルマが、旧車の中では新しい旧車第三世代のモデルであれば、情報も多く見つけやすいだろうけど、旧車第一世代&第二世代となると簡単には見つからない。 ・・・となると焦ってしまい、別の車種で妥協したくなってくる。 これは、「あのクルマが欲しい」から「あのクルマが」がするりと抜けおち「欲しい」だけが大きく主張してくる恐ろしい症状だ。 ボクも何度かこの症状に支配され、見に行った販売店で、ターゲットはすでに売れてしまってなかったけど、その時たまたま在庫にあった別のクルマを買っている。 でもね、不思議なもので、しばらくすると最初に狙っていたクルマがポロッと現れてくる。 もちろん、偶然の出会いの結果がすべて失敗だったわけではないけど、ピンポイントで狙うなら、辛抱強く、ジックリ構えることが大切だと思う。 ■「買いたい」と思えるクルマに出会えたら、コンディションチェックは必須! ボクの場合、まずボディ全般を観察したのち、下回りを覗き込む。 見たところで状態はよくわからないが、腐食部分や下回りのサビが目立つ場合は評価が下がる。 次にエンジンルーム、トランクルーム、そして室内をチェックする。 最後にエンジンをかけ、試乗できる場合は試乗して、その個体を感じとるようにしている。 このときのチェックポイントは音やクラッチの状態、ミッションの感覚、手を離しても真っ直ぐ走るかどうかなど。 オートマ車の場合は、停止した状態でブレーキを踏みながらニュートラルからリバース、ニュートラルからドライブとシフトして、シフトショックやシフトタイミングの遅れをチェックする。 旧車第三世代のモデルの場合、エアコンの効きやパワステの動きなどの快適装備も重要なチェックポイントだ。 まぁ、ボクが魅力を感じるのは40年以上前のクルマ、つまり旧車第二世代以前のクルマが大部分。 少々の問題は仕方がないことなので、大きくイメージと乖離している場合は別として、基本的にはさほど気にしないようにしている。 ただし、そのままで普通に乗ろうと思って買ったクルマでも、いざ自分のモノとなると、どうしてももっと良くしたくなってくる。 現車の観察は、購入後にかかる改善費用を想定する時間ともいえるかもしれない。 旧車と初めて付き合うという人にとって、購入時に、購入後にかかる改善費用を想定する感覚は理解できないかもしれない。 でもね、どんなに良いコンディションのクルマであっても、経年劣化という現象からは逃れられないわけ。 例えばタイヤ。 まだ山が充分に残っていたとしても、数年以上前のタイヤではいつトラブルが起きてもおかしくない。 安全で快適な旧車ライフを楽しむためにも、交換を前提に考えた方が良いと思う。 また、個人売買やオークションなどの現状販売車両であれば、購入直後に、すべてのオイル交換に加え、オイルフィルターや燃料フィルターなどの交換もやっておくべきだろう。 ■まとめ:積極的に出会いを求めていこう! いろいろな注意点はあるものの、魅力を感じたクルマを特定したなら現在の豊富な情報量を駆使して積極的に出会いを求めること。 そして、予算面がなんとかクリアできるなら、勇気を持って旧車ライフをスタートすると良い。 オイルレベルや水のチェックなどの古典的走行前点検作業に始まるクルマとの対話も楽しいし、走行中のサウンドや独特の匂いもたまらない。 旧車ライフは、手をかければかけるほど、ともに過ごす時間が長ければ長いほど、愛車とのキズナが深まるのだ。 そして、いつの日か心が通じ合い、愛車のちょっとした不調でもすぐに感じ取れるようになる。 そんなときは、「変だと思ったらすぐ工場」を励行すること。 そうすれば、意外なほどフツーに旧車ライフをエンジョイできるはずだ。 クルマとの出会いは偶然と思えても実は必然。 チャンスを逃さず一歩を踏み出し、ディープな旧車の世界を堪能していただきたい。 [ライター・撮影/島田和也]

なぜスバルファンだけがスバリストと呼ばれるの?スバルの持つ独特の世界観に迫る

「スバリスト」と呼ばれるスバル車の愛好家。ライナップが変わり、乗っている車種が変わってもスバリストは熱狂的なスバルファンであり続けます。自らをスバリストと呼び、なぜこれほどまでにメーカーをリスペクトするのか。スバルの歴史を紐解くことで、その理由が見えてきました。 スバル好きだけに与えられた称号スバリスト スバルが好きな人を呼ぶ愛称として、「スバリスト」という言葉をよく聞きます。一方で、トヨタ好きの人をトヨティストやホンダ好きの人をホンディストとは呼びません。 スバル好きだけに愛称がつけられている理由は、スバルが持つ高い技術力に裏打ちされた独特の世界観があるから。その高い技術に裏打ちされた唯我独尊の姿に惹かれ、スバルには熱狂的なファン=スバリストが存在するのです。 航空機メーカーだった異色の経歴 スバルは会社の生い立ちから他のメーカーと異なる背景を持っています。トヨタは一大織機メーカーとして確立していた財力を背景に、事業の多角化の一貫として自動車産業に参入。ホンダや日産は、そもそも自動車メーカーとして出発しました。一方でスバルは、もともと中島飛行機という軍用機製造の航空機、航空エンジンメーカーでした。世界でも有名なゼロ戦をもっとも多く製造したのが中島飛行機です。(設計は三菱) つまり、スバルは自動車産業に参画する以前から、世界で戦えるエンジン製造技術を持っていたメーカーだったのです。中島飛行機は戦後GHQにより解体されてしまいますが、残った技術者たちはわずか2年で国産スクーターを開発。日本での自動車産業黎明期には、他社と異なる水平対向エンジンを主軸に置くなど、独自性のある高い技術力は現在まで脈々と受け継がれています。 水平対向エンジンで地位を確立 スバルの技術力の高さを示しているのが「ボクサーエンジン」と呼ばれる水平対向エンジンです。軽量コンパクトなのにハイパワーを誇るこのエンジンは、1966年発売のスバル1000に初めて搭載されました。 1,500cc並の室内空間をわずか1,000ccのエンジンで実現できたのは、水平対向エンジンの存在があってこそです。水平対向エンジンをベースに、スバルの開発陣は高い技術障壁をクリア。当時はトヨタや日産など、先行メーカーでさえ諦めていたコンパクトFF車両「スバル1000」を完成させました。 航空技術産業の知見をいかして、ほかの国産自動車メーカーと違う独自路線で開発をしたことが、のちにスバリストと呼ばれる熱狂的な愛好家を生み出すきっかけの1つになったのです。 スバリストを生み出した水平対向エンジン スバル車の特徴として、スバルファンのみならず広く認知されているのが、いわゆるボクサーエンジンと呼ばれる水平対向エンジンです。メーカーとしての独自性と高い技術力を示した水平対向エンジンによって、スバル全体の個性が決定づけられました。 ボクサーエンジンはスバルの代名詞 水平対向エンジンは、シリンダーを左右水平方向に配置したエンジンです。ボクサーが左右から打ち合う様子になぞらえて「ボクサーエンジン」とも呼ばれています。 直列エンジンやV型エンジンに比べ、エンジンの全高を低くコンパクトに設計できるのが最大の特徴です。さらに、左右対称に動作するためエンジン燃焼時の振動を打ち消すことができます。そして当然のことながら、振動が少ないエンジンにすることができます。 一方で水平対向エンジンは、エンジンの構造が複雑化してしまうことと、広い搭載スペースが必要な点が大きなデメリットでした。高さは低くおさえられるものの、横幅が広くなってしまうためフロントに配置した場合、ステアリングの切れ角が限られてしまうという技術的なハードルがありました。 しかし、スバルは独自のパッケージングやユニークで合理的な発想よって、水平対向エンジンを成功させます。とくに初の水平対向エンジン搭載車となるスバル1000の存在は、後発メーカーながら日本の自動車市場に大きなインパクトを与えました。 レースシーンでの活躍が多くのスバリストを生み出した 低重心で振動の少ない水平対向エンジンの実力がもっとも発揮されたのがレースシーンです。とくに一定の生産台数のある市販車ベースでおこなわれる世界ラリー選手権(WRC)では、19年間でドライバーズタイトルとメイクスタイトルをそれぞれ3度獲得しました。 なかでも1995年には、ドライバーズタイトルとメイクスタイトルをW受賞。これまで以上にコアなスバルファンを獲得し、スバリストという言葉が広く認知されていくきっかけにもなりました。 スバリストはメーカーの姿勢に対するコアなファン(まとめ) スバリストは特定の車種のファンではなく、スバルというメーカーそのもののファンのことを指します。かつてはゼロ戦を作っていたという会社の成り立ちや、高い技術力とユニークな発想による開発力のすべてをひっくるめて魅力的だったからこそ、「スバリスト」が生まれたと言っても過言ではありません。 トヨタや日産にももちろんコアなファンはいます。しかし、AE86やGT-Rなどキャラクターの強い特定車種に対してのファンといった性格が強いため「スバリスト」のような言葉は生まれませんでした。 また、トヨタや日産、ホンダといった大手にはない希少性がスバル愛好者の結束をより強めたという部分もあります。たとえば、駐車場にスバル車がとめられていると、次に入ってきたスバル車は隣に駐車するという「スバルの法則」は、オーナー同士の連帯感の強さを示す言葉です。

規制をクリアするDPFとは?令和のいま70系ランクルに乗る方法

1980年代のクロカンブームに登場した70系ランドクルーザー。クラシカルな見た目でファンが多く、特にディーゼルエンジンモデルに人気が集中しています。しかし、ディーゼルエンジンモデルは、現代の排ガス規制により何か対策を講じないかぎり、一部の地域では登録できないばかりか、車検を通すことすらできません。今回は70系ランドクルーザーのディーゼルモデルを現代の厳しい規制の中でクリアし、登録する方法についてご紹介します。 世界中で支持される70系ランドクルーザーの歴史 70系ランドクルーザーは、40系の後継車種として1984年に誕生。1999年にマイナーチェンジを受け、2004年に日本国内での販売を終了しています。 その後多くの根強いファンの声もあり、2014年から2015年の1年間限定で再版されました。これまで世界中で販売されていたバリエーションは、ボディタイプは5種類、エンジンはガソリンエンジンが3種類、ディーゼルエンジンが7種類と豊富なバリエーションが販売されてきました。 一部国外限定ではありますが、同年代のライバルであるパジェロと比べても車体のバリエーションが多いことや、武骨でありながらどこか可愛らしさのあるスタイリングで、多くのファンを獲得。また、海外では未だに需要が多く、現在もマイナーチェンジを繰り返しながら、日本での販売期間終了後も販売が継続されています。 トルクフルなディーゼルエンジンと堅牢なラダーフレーム 70系ランドクルーザーが人気の理由は、トルクフルなディーゼルエンジンと堅牢なラダーフレーム構造を採用していることです。 ディーゼルエンジンはガソリンエンジンのスパークプラグで点火する方式とは違い、混合気を圧縮熱で着火させます。ガソリンエンジンに比べ高トルクを得ることができ、低速でのパワーに優れていることため、悪路を走る場面で有利。また、エンジンの耐久性が高いこともあり、過酷な状況で使用するユーザーの支持を集めました。 ラダーフレームは一般車のモノコックボディと違い、ボディとフレームが別々になっています。エンジンやミッション、サスペンションなどの主要な機構がフレーム部分に搭載されているため、ボディにダメージを受けてもフレームに問題がなければ走行可能です。 もちろん、フレーム自体の剛性も高く、未舗装道路や山道などの悪路ではラダーフレームが重宝されています。このエンジンとフレームがクロカンファンにはとても魅力的であり、発売から35年以上経った今でも多くのファンを魅了しています。 ディーゼルエンジンの大気汚染物質規制 70系ランドクルーザーをはじめ、多くのクロカンモデルに採用されているディーゼルエンジンからは、ガソリンエンジンと比べ、NOx(窒素酸化物)とPM(浮遊粒子状物質)が多く排出されます。 この2つはいわゆる大気汚染物質と言われるもので、人体への悪影響や環境汚染が問題視され始めたのです。 そこで、誕生したのが自動車NOx・PM法(正式名称は自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減に関する特別法)。それまでの自動車NOx法の改定法として2001年に成立、翌2002年の10月より適用されました。 自動車NOx・PM法にはポイントが3つあり、1つ目が「排出基準」、2つ目が「車種規制」、3つ目が「適用される地域」です。 その中でも気にするべきは適用される地域で、適用地域は「東京都」「埼玉県」「千葉県」「神奈川県」「大阪府」「兵庫県」「愛知県」「三重県」。仮に規制地域外から上記8地域に引っ越し(使用の本拠地を変更)した場合、新たなに車検を取得することができません。 規制をクリアするために必要なDPFとは 70系ランドクルーザーなど、自動車NOx・PM法に引っかかる車でも登録できるようにする方法が「後付けDPF」です。 DPFとは「ディーゼル・パティキュレート・フィルター」の略で、排気ガス中のPMを捕集し、排気ガスをクリーンにすることができます。 基本的に後付けに使用されるDPFはメンテナンスフリーの物が多く、費用としては工賃込みで大体120~140万円(型式、ミッション、ショップにより異なる)。そして作業後に日本車両検査協会で排ガス検査を行い合格すると、規制をクリアした登録可能車両となります。 中古車を購入できるくらいの金額に加え、持ち込み検査でかなりの手間がかかりますが、思い入れのある70系ランドクルーザーだからこそ、後付けDPFを選ぶオーナーは少なくありません。 まとめ エンジンやフレームの車両性能、クラシックなルックスで多くのファンがいる70系ランドクルーザー。いま首都圏で乗るためには、排気ガス規制をクリアするDPFの装着は必須です。実際に装着するとなれば相応のコストと時間がかかるため、装着を検討しているなら、実績のある専門ショップに依頼するようにしましょう。 後付けDPFは、ややハードルが高いと思われがちです。しかし、乗り越えることができれば、ディーゼルエンジンとラダーフレームの確かな走行性能と、現代の車には無い魅力を持った70系ランドクルーザーを一生の相棒にできます。 ちなみに、これから70系ランドクルーザーの購入を検討しているなら、必ず後付けDPFが装着されているか確認することをお忘れなく。

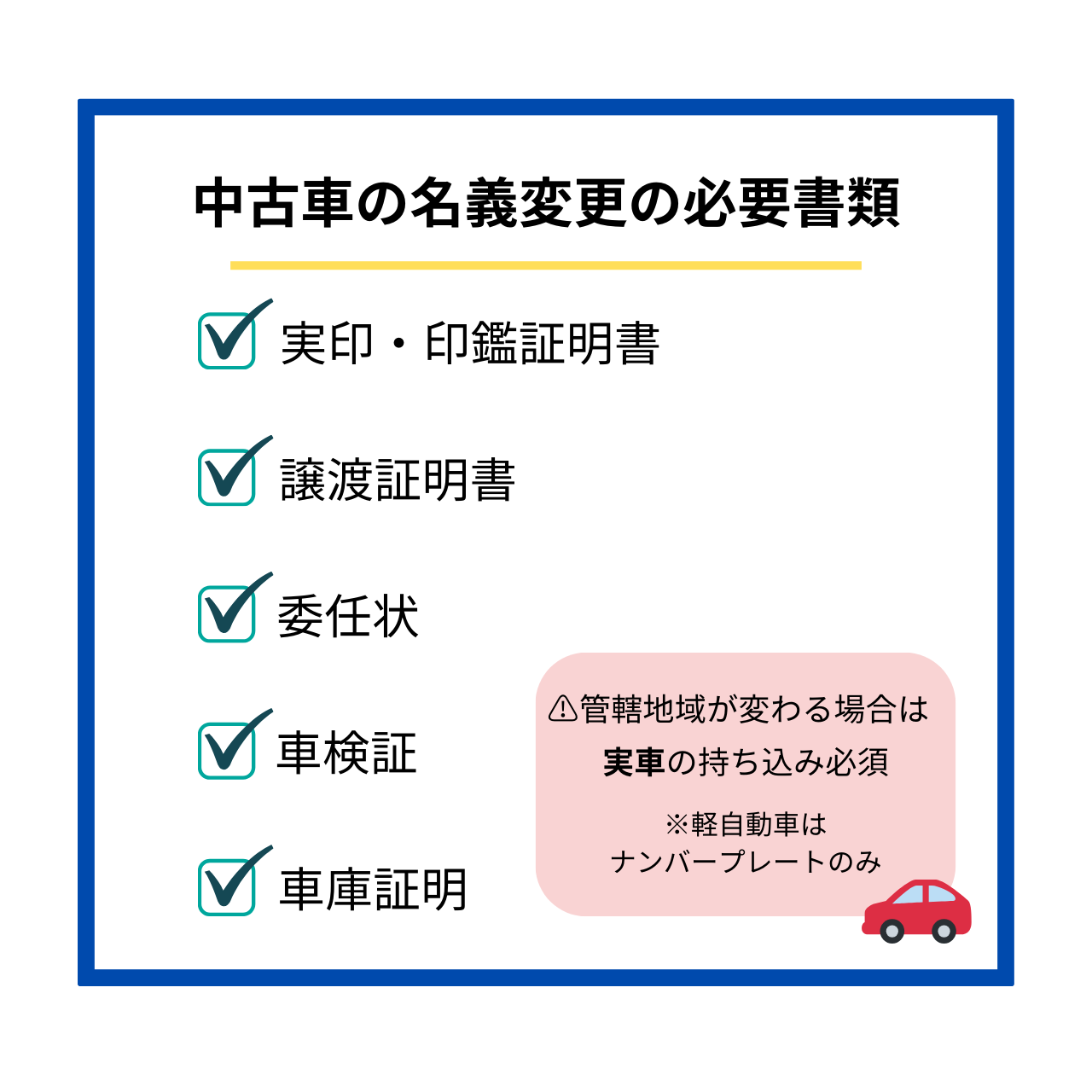

初めてでも安心!中古車の名義変更の手順・必要書類・費用を解説

中古車を購入または譲渡された場合、名義変更手続きが必須です。しかし、名義変更の必要書類や手続きの流れを把握していない方もいるでしょう。 そこで本記事では、中古車の名義変更の必要性や手続きのタイミングを解説します。必要書類や手続きの流れも解説するので、ぜひ参考にしてください。 中古車を購入したら名義変更が必要 中古車を購入または譲渡された場合、名義変更の手続きをする必要があります。名義変更しないと、4月1日時点の所有者に対して発生する自動車税(種別割)の納付書が、前所有者に届いてしまうためです。交通違反を起こしたときにも、前所有者が賠償責任を負うことになってしまいます。 また、自賠責保険の名義変更手続きも行わないと、事故にあった際に補償が下りない可能性があります。前所有者とのトラブルを避けたり、しっかりとした補償を受けたりするためにも、速やかに名義変更の手続きを行いましょう。 中古車の名義変更のタイミング 中古車の名義変更のタイミングは、道路運送車両法で「クルマを購入または譲渡された日から15日以内」と定められています。しかし3月中旬〜後半に中古車を所有した場合、4月1日以前に手続きを行わないと、前所有者に自動車税(種別割)の納付書が届いてしまうので注意が必要です。 万が一15日を過ぎてしまった場合、50万円以下の罰金が科せられます。前所有者に迷惑がかかる可能性があるため、定められている期間を基準にせず速やかに手続きしてください。自分で名義変更を行う場合は、手続きのタイミングに注意しましょう。 参考:道路運送車両法「第13条」「第109条2項」 中古車の名義変更の必要書類 中古車の名義変更の必要書類は複数あります。中古車の名義変更を予定している場合は、必要書類を事前に把握し、手続きをスムーズに行えるようにしましょう。続いて、中古車の名義変更の必要書類を解説します。 実印・印鑑証明書 中古車の名義変更には実印と印鑑証明書が必要です。実印を登録しておらず印鑑証明書を入手できない場合は、市区町村で事前に手続きを行いましょう。なお、名義変更の手続きに必要な実印は、市区町村で登録した印鑑であることが条件です。 譲渡証明書 中古車の名義変更には譲渡証明書が必要です。譲渡証明書とは、前所有者からクルマを譲渡されたことを証明する書類です。自分で手続きをする場合は、国土交通省のHP(こちら)から譲渡証明書をダウンロードし、前所有者にも必要事項を記入してもらいましょう。記入例も国土交通省のHPに載っているので、参考にしてください。 ▼関連記事はこちら自動車譲渡証明書とは?記入の仕方や作成時の注意点についても解説 委任状 中古車の名義変更には委任状が必要です。委任状は、前所有者から手続きを委任された旨を証明する書類であるため、自分で手続きする場合でも用意しておかなければなりません。譲渡証明書と同様に、国土交通省のHP(こちら)から委任状をダウンロードできます。記入例も国土交通省のHPに記載があるので、参考にしてください。 車検証 中古車の名義変更には、購入または譲渡されたクルマの車検証が必要です。車検証はコピーではなく原本で手続きします。また一時的にクルマの登録が抹消されている場合は「登録識別情報等通知書」が必要です。 車庫証明 中古車の名義変更には、車庫証明が必要です。(普通車のみ)車庫証明とは、クルマを保管する場所を証明する書類であり、管轄の警察署で取得できます。マンションやアパートに住んでいる場合は「保管場所使用承諾書」を警察署に提出する必要があるため、管理会社に発行してもらいましょう。 ▼関連記事はこちら車庫証明の発行にかかる期間は?有効期限や申請方法なども紹介車庫証明の取得にかかる費用は?支払い方法や取得の流れも紹介車庫証明は本人じゃなくても取得できる!代理人による手続き方法を紹介軽自動車は車庫証明がいらないのは本当?必要なケースも紹介 実車(管轄地域が変わる場合のみ) 前所有者と管轄地域が異なる場合は、ナンバー変更手続きをする必要があるため、陸運局にクルマそのものを持ち込まなければなりません。 【管轄地域が変わる例】前所有者 渋谷区在住 品川ナンバー(東京陸運局)所有者 台東区在住 足立ナンバー(足立自動車検査登録事務所) 旧ナンバープレートを外した後に新しいナンバープレートに取り付ける際、陸運局側で盗難防止用の「封印」をしてもらうため実車が必要となります。なお、旧ナンバープレートは自分で取り外して窓口に返却するため、プラスとマイナスドライバーを用意しておくとよいでしょう。希望ナンバーに変更する場合は、事前に申請をしておく必要があるので、注意してください。 ▼関連記事はこちらクルマのナンバーの変更費用は?変更方法別の目安も紹介 中古車の名義変更にかかる費用 名義変更は6,000円程度で手続きできます。発生する費用の内訳は下記のとおりです。 車庫証明書代 2,500〜3,000円(地域によって異なる) 印鑑証明書代 300円程度 移転登録代 500円程度 申請用紙代 100円程度 ナンバープレート代(変更する場合のみ必要) 1,500〜2,000円 ※希望ナンバーは5,000円程度 クルマの時価によっては、自動車取得税が発生するケースもあるため、事前に陸運局に金額を問い合わせると安心です 中古車の名義変更の流れ 中古車の名義変更の流れを理解しておけば、スムーズに手続きできるため、把握しておきましょう。ここでは、中古車の名義変更の流れを解説します。 1.必要書類を準備 まずは、前述した必要書類を用意します。平日しか窓口があいていない機関で取得する書類があるため、予定を調整しておきましょう。 たとえば、車庫証明書は警察署で取得しますが、平日の9:00~16:30までしか手続きできません。印鑑証明書も市区町村の役所で発行する必要があり、原則は平日のみの受付です。自治体によって受付時間が異なるため、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。 2.管轄の陸運局へ行く 必要書類を準備できたら、管轄地域の陸運局で手続きを行います。陸運局の受付可能時間は平日の8:45〜16:00であるため、必要書類の発行時と同様に、名義変更の期日を過ぎないようにスケジュールを調整しましょう。 3.申請書・手数料納付書に記入 陸運局に着いたら、申請書と手数料納付書に必要事項を記入します。手数料納付書とは、手続きに必要な手数料を支払うための書類です。記入後に手数料相当額の印紙を購入して貼り付けます。 4.窓口で申請書・手数料納付書と必要書類を提出 申請書と手数料納付書の記入が終わったら、必要書類とともに窓口に提出します。 5.新しい車検証を受け取る 手続き後に窓口から呼ばれたら新しい車検証を受け取りましょう。このとき、申請書に記入する、申請人もしくは申請代理人の名前で呼ばれるため、正しく名前を記入していないと、自分の順番がきたことに気が付けない可能性があります。 誤った情報を書いていないか、書き忘れている項目がないかを確かめてから提出すると安心です。読みにくい名前にはしっかりとフリガナをふるとよいでしょう。 6.自動車税(環境性能割・種別割)を申告する 車検証を受け取ったら、陸運局に隣接する自動車税申告窓口にて自動車税(環境性能割・種別割)申告書に必要事項を記入し、税金を納めます。 ▼関連記事はこちら自動車取得税が廃止!自動車取得税の内容や新たに導入された環境性能割についても解説クルマの税金にはエンジンの排気量で決まるものがある!自動車税(種別割)について解説【13年・18年経過】自動車税種別割・重量税の早見表|乗り換えた方がよい理由も紹介 7.ナンバープレートの変更手続き(管轄地域が変わる場合のみ) 管轄地域が変わる場合はナンバープレートの変更手続きを行います。旧ナンバープレートを外して窓口に提出し、新しいナンバープレートを取り付けましょう。盗難防止用の「封印」は陸運局側で行います。 軽自動車を名義変更する場合 軽自動車の名義変更をする場合、ここまで紹介したものと異なる書類を用意する必要があります。手続き場所も違うため、事前に確認しておきましょう。 手続き場所 軽自動車の名義変更は「軽自動車検査協会」で行います。全国各地に拠点があり、軽自動車検査協会のHPにて管轄地域の事務所を検索できます。受付時間は、平日の8:45〜16:00のみです。 必要書類 軽自動車の名義変更に必要な書類は下記のとおりです。 ・車検証・印鑑証明書もしくは住民票の写し・ナンバープレート(管轄地域が変わる場合のみ) 普通車と異なり、車庫証明書や譲渡証明書は必要ありません。委任状も不要ですが、新所有者以外が手続きする場合は「申請依頼書」を用意します。これから軽自動車を購入するのであれば新所有者は自分にあたるため、代理人や販売店に名義変更を委任する際に準備しましょう。軽自動車検査協会の窓口で入手できるほか、HP(こちら)からダウンロードできます。 また、管轄地域が変わる場合はナンバープレートの変更手続きが必要ですが、普通車と違って「封印」しないため、実車の持ち込みは不要です。事前にナンバープレートを取り外して持参しましょう。 名義変更手続きは代行依頼が可能 中古車の名義変更手続きは煩雑なため、プロに依頼したいという方もいるでしょう。中古車の購入時には、販売店に名義変更を依頼することが可能です。 スムーズに手続きを進められますが、一方で代行費用がかかるという注意点もあります。名義変更の代行を依頼する前に、メリットとデメリットを把握しておきましょう。 代行のメリット 中古車の名義変更の手続きを行う陸運局の窓口は平日しかあいていません。なかなか時間を確保できない場合は、販売店に依頼するとよいでしょう。また、手続きに慣れているプロが代行してくれるため、滞りなく名義変更できる点も大きなメリットです。 代行のデメリット 販売店に名義変更を依頼すると、代行費用がかかります。中古車販売店に依頼する際の相場は、1万〜2万円程度です。ただし、クルマの購入に伴う名義変更であれば、割引されるケースもあるため、相談してみるとよいでしょう。 また、販売店が代行できるのは名義変更手続きのみです。必要書類は自分で揃えなければならないことに注意しましょう。 まとめ 中古車の名義変更の手続き内容について解説しました。 名義変更するには、書類を用意したり指定の機関に出向いたりする必要があるため、自分で行う場合には時間に余裕をもって予定を組みましょう。万が一譲渡された日から15日以上経過すると罰金が科されます。 どうしても時間を確保するのが難しい場合には、販売店に代行依頼するのも選択肢の1つです。別途費用がかかるため、ご自身の都合にあわせて検討してみてください。

エポックメイキングなレイアウト!トヨタ・ポルテ

■気づけば遠い「13年」という年月 ▲トヨタポルテの初代型は2004年発売。発売から18年が経過し、すっかり「MODERN CLASSIC」の世代の仲間入りだ。 欧州のエンスージアストたちの間では90年代から00年代のクルマの愛好家が増え、現地の自動車雑誌では「MODERN CLASSIC」を掲げた専門誌や特集を見ることも少なくない。 内容を眺めるとケイマン(987)やランサーエボリューションⅨなど、2000年代後半にかけての車両にもフォーカスが当たる時代だ。 まだまだ最近だと思っていた00年代から13年が経過した。 「すでにiPhoneがある時代」と聞けばさほど昔には感じないが、「アナログ放送が停波していない」ことや「東京スカイツリーがまだ途中までしかできていない」と捉えると、令和がすでに4年目である事実を感じられる。 「13年」というキーワードを聞いて、古いクルマが大好きな読者様がつい意識させられるのは、自動車税の15%増税タイミングだったりしないだろうか。 ■まだ旧車ではない?将来に残るか今が正念場の旧車予備軍たち 今回紹介するトヨタ・ポルテは2007年車。 「街でまだまだ見かけるじゃないか」と言う声も聞こえてくるような気もするが、すでに新規登録から13年を軽く越えた車両だ。 旧車王ヒストリアの読者様ならば、「まだまだいけるぞ!」と強気にいえるかもしれないが、一般的なユーザーならば「そろそろ潮時…」と、感じてもおかしくない位の年代のクルマであると思う。 だからこそ、これらの車両たちが本当の旧車になるには今が正念場だと筆者は考える。 ちょうど13年前の2009年、日本でも欧州の国々に習い、自動車の買い替えを促す各種優遇政策の「スクラップ・インセンティブ」を導入した。 環境対応車への買い替えにおける減税や補助金と引き換えに、それまで所有していた車両を引き取り、スクラップにすると言うものだ。 2009年頃の新車ディーラーでは、工場脇にかなりの台数の旧型車が並べられていた。 その多くが中古車市場などに再度流通することなく、この世から姿を消していった。 今となっては自動車雑誌やイベントで注目される80年代、90年代車達もヤードの奥に随分と並んでいたことを忘れていない。 筆者もディーラーの方に許可をとって「せめて写真だけでも…」と、撮影させてもらったことを記憶している。 とはいえ、現在スクラップ・インセンティブが実行されているわけでもなければ、廃車によって優遇措置を受けられるわけでもない。 筆者が伝えたいのはそのクルマを役目を終えたとして捉えるか、それともこれから価値を帯びるクルマとして楽しむかで、随分未来が変わると感じているのだ。 ■気軽に味わうレンタカーという選択肢! そんな「旧車予備軍」の車両を気軽に楽しめたらいいな、と思い立った時にふと「どこかでレンタルできないだろうか」と考えた。 スポーツカーや趣味性の高いモデルならば専門のレンタカーショップなどでも借りることができるが、いざカジュアルなモデルを味わおうとすると、街中ではよくすれ違っても借りるとなるとハードルが少し高くなる。 筆者が行き着いたのはニコニコレンタカーだった。 比較的新しい車両に力を入れてリーズナブルに貸し出しを行っている同サービスだが、中古車をベースとしたレンタカーも多く、探せば店舗によって古い年式のモデルを借りることも可能である。 前置きが長くなってしまったが、そんな旧車予備軍のなかから今回はエポックメイキングな車両をレンタルしたく、この初代ポルテに触れてみることにした。 ■生活に根ざしたエポックメイキングなレイアウト ▲オーディオ、空調類だけでなくスライドドアのスイッチまでも中央に集約した操作系。配慮は運転者だけでない部分が設計思想に見え隠れする スライドドアを採用したモデルという点であれば、3代目アルトのスライドドアスリムやプジョーの1007が存在する。 両側スライドドア、もしくは助手席側のみヒンジドアとなっており今回紹介するポルテとは異なるレイアウトを採用している。 初代ポルテは運転席側にヒンジドアとリアハッチ、助手席側に大開口の電動スライドドアを備える3ドアハッチバックだ。 全長は現行ノートと同じく3990mmとコンパクトではあるものの、全高は1720mmとスーパーハイトワゴン系のダイハツタントより30mm低い程度で室内の広々感はかなりのものだ。 イタリア語で「扉」の意味を表すポルテの通り、とにかくその助手席ドアの印象は大きい。 インパネの真ん中にあるパワードアのボタンを長押しすれば、運転席からでも助手席からでもドアの開閉が可能だ(もちろん助手席ドアからでも可能である)。 ナビはトヨタ純正のDVD方式で、MDは長時間録音形式の「MDLP」に対応している。 ▲当時、トヨタのコンパクトカーの多くはまだエンジン始動までボタンで行えるスマートキーではなく、鍵の施錠のみが可能なスマートドアロックを採用。エンジン始動用の鍵と共にキーフォブを携行する必要があった ▲レイアウトだけでなく、それぞれのシートや物入れなどいたるところに工夫が見える。限られた空間をいかに有効活用できるかも日本車のお家芸といえよう 巨大なドアを開けると、シートスライド不要で助手席、リア席どちらにも乗り込むことが可能だ。 まず乗り込んで目につくのはその収納の多さだ。 カップホルダーや収納をできるだけドアやインパネ内に納め、左右座席へのウォークスルーが容易なレイアウトになっている。 撮影車はオプションの大容量センターコンソールが取り付けられていたが、標準状態ではフロント席からリア席への移動も余裕のある天井高のおかげで容易だ。 助手席は背面をパタンと前に倒しシートバックをテーブルにすることも可能だ。 このあたりは近年の軽自動車にも見られる装備ではあるが、ここまでしっかりしたシートを2000年代中盤から真剣に作り込んでいる点は流石である。 ■まったりした乗り味が魅力のワゴン...いや、ハッチバック!? 着座位置は高く、最近の軽ワゴンなどとも似た雰囲気だが、比較するとフロントウインドウの上端が寝ているためゆったりした居心地の良さがある。 ハイウェイクルーズやワインディングをキビキビと攻めたくなるタイプのクルマではないが、ミニバンなどともまた一味違うまったりとした乗り心地が魅力だ。 リアシートに移動してみよう。 シートのクッションがフロント席とは大きく異なり柔らかく沈み込むのが印象的だ。 フロント席が肘付きのちょっと良いオフィスチェアだとすれば、リア席はリビングのソファだ。 座り込んだ瞬間もっちりとした感触に心奪われる。 特に、運転席の後ろにドアがない分、リア席右側はカップホルダーや物入れスペースがかなり充実。 シートの周りになんでも揃っている雰囲気、どこかで見たことあるなと思ったら国際線のビジネスクラスのシートとなんだか似ているような気がするのだ(残念ながら筆者はビジネスクラスに乗ったことがないが)。 リア席はもっちりしているだけが芸ではない。 座面を跳ね上げれば大型の荷物がすっぽりと収まるようになっている。 背の高い折りたたみ式のベビーカーや小型の自転車なら収まってしまうと言うのがメーカーの触れ込みだ。 リア席もシートバックを前側に倒すことが可能で、助手席も同時に倒せば長尺物が余裕で入ってしまうのも魅力だ。 これらの機能は最近のハイトワゴンではできることも多いのだが、あくまで2004年に発売された3ドアハッチバックの話である。 搭載されるエンジンは1.3リッターの2NZ。 車両総重量は1090kgと、電動スライドドアを装備した乗用車としては意外と軽いような気もするが、全体的なまとまり含めてどっしりとした走りをもたらしている。 タイヤは175/70R14と程よいサイズ感で、足回りからはマイルドな感触が伝わってくる。 前方視界はすこぶる良好だが、後方視界にも不安は少なく「家族で乗りたいけど3列シートはちょっと長すぎて不安」という人にも候補に入れてほしくなる一台だ。 ■「ユニバーサルデザイン」の体現 数あるクルマの選択肢からどんなクルマを選ぶのか、ライフステージに合わせてさまざまであると思う。 そんななか、ポルテというクルマの存在は乗る人の生活を中心とした優しさを感じさせる。 90年代後半以降、ユニバーサルデザインを自動車作りにも反映させ、研究していたトヨタ自動車。 その活動は初代ラウムで結実し、以降幅広い車種に波及していく。 まさにポルテもそういった視点が盛り込まれた車両で、福祉車両のウェルキャブシリーズには助手席シートの仕様だけでもかなりの種類がある。 また、助手席シートだけに止まらず、運転席シートがそのまま自走式電動車椅子になるウェルドライブ「タイプI」なども設定されていた。 ■選べるうちに味わう00年台車の味 「移動」というニーズへと、細やかに対応しながら作られたポルテ。 気の置けない仲間とのんびりとした遠出を楽しんだり、子供一人目くらいまでのファミリーには今でも大変重宝されそうだ。 何より、この世代のクルマはとにかく今の相場価格がかなり安い。 今回はレンタカーでその良さを味わうことができたが、つい日常生活のなかでポルテの良さを知りたくなってしまう。 中古車でまだ色やグレードが選べるうちに、このエポックメイキングな00年代車を味わってみるのはいかがだろうか? [ライター・撮影/TUNA]

見た目の迫力と本格的な性能はまさに敵なし!歴代ハマーの魅力とは

ハマーはアメリカのAMゼネラルが発売した軍用車ハンヴィーの民間仕様車として、1992年にハマーH1の販売を開始したフルサイズSUV。1999年以降はAMゼネラルから販売権を買い取ったゼネラルモーターズがハマーを生産・販売していましたが、惜しくも2010年に販売を終了しました。 しかし、2022年にEV(電気自動車)として復活することが発表され、本国アメリカのならず世界中から再び注目されています。今回は、そんな販売終了後も人気があるハマーの歴史やラインナップ、さらに中古市場相場が現在どのようになっているかをご紹介していきます。 軍用車ベースで開発されたハマーH1 ハマーH1は、俳優アーノルド・シュワルツェネッガー氏の要望により、軍用車のハンヴィーを民間仕様車に改良したSUVとして、1992年から2006年までの14年間販売されていました。 全長約4.7m、全幅約2.2m、全高約2mという大型ボディに6.2Lの大排気量ディーゼルエンジンを搭載し、サスペンションは前後ダブルウィッシュボーン式を採用しています。 民間仕様と言ってもスペックは軍用車のハンヴィーとほぼ変わらず、1994年モデルから排気量を6.2Lから6.5Lに拡大。1995年には5.7Lのガソリンエンジンを搭載したモデル、1996年にはディーゼルターボエンジン搭載モデルも追加といったように、年々その仕様を変更、向上させていきました。 そして、2005年にはいすゞ製の8GF1型ディーゼルエンジンになり、車名は「H1アルファ」に変更。しかし、2006年のガソリン値上げによる売れ行き悪化と、2007年の排ガス規制に対する対策の目処が立たず2006年に販売終了となります。 カスタムベースで人気なハマーH2 ハマーH2は、軍用車と関係のない民間車としてシボレー タホをベースに開発。先代H1のイメージをできるだけ継承して制作され、2002年から2010年までの8年間販売されていました。 全長約5.1m、全幅約2.1m、全高約2mというH1同様迫力あるボディに、排気量6Lのガソリンエンジンを搭載。H1のような無骨さを残しつつ、より民間利用を意識したSUVに仕上がっています。 H1から大きく変わったのはサスペンションで、フロントにダブルウィッシュボーン、リアに5リンク式リジットを採用。アクスルはハブリダクションではなくノーマルアクスルとし、ごく一般的な足回りとなったため、一部のマニアからは不評をかってしまいます。しかし、H1と比べて広くなった室内や、乗り心地などが富裕層のニーズにマッチし、発売当初から好調な売れ行きを記録したのです。 また、アフターパーツも豊富で、オフロード仕様やラグジュアリー仕様といった、自分だけの1台を作ることができ、販売終了後の現在でもカスタムベースとして人気があります。 小型化が日本にマッチしたハマーH3 ハマーH3はシボレーのコロラドのシャーシをベースに開発され、H2同様に軍用車との関係はなく、2006年~2010年の4年間の販売されていました。 全長約4.7m、全幅約1.9m、全高約1.9mのボディに排気量3.5Lの直列5気筒エンジンを搭載。排気量は小さく、直列エンジンのため、ややアメ車らしいインパクトに欠けます。2007年モデルから排気量が3.7Lにアップされたもののトルク感は薄く、アメ車らしいフィーリングが感じにくいことで、発売当初アメリカではあまり評判がよくありませんでした。 そこで、2007年9月に5.3LのV8エンジンを搭載したH3 ALPHAが登場。最大トルクが31.0kg・mから44.3kg・mにアップしたことで、それまでのトルク不足は解消されます。 H2と比べてコンパクトなボディのため、室内空間はやや狭いものの、ハンドルの切れ角が大きく最小回転半径は5.6m(H2は6.8m)と向上。アメ車っぽいワイルドなデザインを持ちつつ、その適度なサイズ感と取り回しの良さは、かえって道が狭い日本のユーザーから好まれています。 いまハマーを売るなら?買うなら? 2022年6月の原稿執筆時点で、ハマーを中古車相場(大手中古車情報サイト)と買取相場(旧車王)をH1、H2、H3別に紹介します。 まずはH1から、中古車相場は548万円~980万円で掲載台数は10台。しかし、価格が提示されている車両は少なくほとんどが「応談」と表示されています。新車価格が約1,900万円のため、妥当な中古車相場といえるかもしれませんが、価格がはっきりしないことで手が出しにくいかもしれません。また、買取価格はサンプルが少なく最大買取価格750万円となっています。 次にH2、中古車相場は192万円~819万円で掲載台数は100台以上と探しやすく、多くの台数が国内で流通していることがわかりあす。買取価格はこちらもサンプルが少なく、最大買取価格が650万円。ただしH2はカスタムベースとして人気のため、新車の最上級グレード956万円と比べてもかなり高値で取引されているといえます。 最後にH3、中古車相場は160万円~340万円で掲載台数は約50台とやや少なめ。買取価格は130万円~250万円でした。SUV市場が車種を問わず人気であることを勘案すると、特別高騰しているわけではありませんが、今後、ハマー全体の台数が少なくなっていくにつれて高騰していく可能性は十分にあります。 まとめ 軍用車のハンヴィーを祖先に持つハマーは、市場での人気によって受けて時を経るごとに様々なモデルが生み出されてきました。H1は軍用車と遜色ないハマー、H2はカスタムベースのラグジュアリーなハマー、H3はコンパクトで日本でも乗りやすいハマーという認識で、自分に合ったハマーを選べるのもハマーならではの魅力かもしれません。 そして、ゼネラルモーターズは2022年にピックアップのハマーEV、2023年にSUVのハマーEVを市場に投入すると発表しています。これまでハマーが培ってきた迫力とワイルドな魅力に、最先端EVの技術やラグジュアリーな内装をどう融合してくるのか、ハマーファンならずともぜひ注目していきたいところです。